ニッケイ歌壇 (489)=上妻博彦 選

サンジョゼドスピンニャイス 梶田 きよ

第七まであると聞きたるわが母校朱雀第三尋常高等小学校は

なつかしき京都の人の歌よみてふと目につきし円山公園

「お出でやす」「お帰りやす」の京言葉うかべてひとり写真ながめる

十二年住みたるのみの京言葉使いはせねど忘れはしない

いつ死んでも悔などあらず朱雀校にて学びし記憶心に秘めて

「評」四首目の五句『忘れ“は”しない』これが『忘れ“も”』となったらがっくりだが、『忘れ“は”』と強調している。全体の京言葉の優しさの流れの中に、十二歳まで住んだと言うことへの、そしてこの国に移り住むことになった作者の思いが込められている。五首目の『記憶心に秘めて』、そして一首の下の句の固有名詞での破調には、筆者の加齢の涙腺だけではない、堰を切って流れる思いだ。

グワルーリョス 長井エミ子

激震のネパール幾万母おわすあふるる花の一鉢を買う

踏み出せば雉ワラワラと飛び立ちぬ山家の秋は水色に似て

冬ばらの花弁ひそりと目覚むれば東の空の雲割れ始む

ぬぐったりぬったりしをる紅の色外出前の老女のおかし

夜の闇の君の体温ほのぼのと今ある幸の短きを知る

「評」二首目特に瞠目した。一首『おわす』、謙譲につづく『あふるる』花を買う心情の位置がある。三首も類型を見ない作品。

サンパウロ 相部 聖花

七人の兒を残しゆく夭逝の父の悲しみ今推しはかる

母ありて兄弟ありて淋しさを知らずに人となりしはらから

七人の兄弟逝かしめ一人となる夫を訪いくるる姪たちいとほし

子等と夫おいて出張英国に一月暮らす娘の無事を祈る

リポルテル女性なれどもカパセッテ被りてストの前線を張る

※『リポルテル』はリポーター、『カパセッテ』はヘルメットのこと。

「評」婚姻関係の呼称と言うか筆者は無頓着で、一首、三首は夫方と作者方であるのに手間どった。作者は七人兄弟、夫は八人であったのだ。それにしても、昔は産めよ殖やせの時勢で、筆者も八人兄弟の長子で日本を出た。一緒に来た弟につづき、日本の弟がなくなった時は衝撃だった。曾孫までは無理としても、孫達の成人を見守って逝くのが人間の完遂と言われた昔、四、五首、現代世相を詠んだ。リポルテル女性を娘さんではと思ったり、それでも英国と聞きいくらか安堵。

バウルー 酒井 祥造

折々に小雨は降れどすぐに止む早くも乾季に入るや四月に

朝夕に記す気温の定まりて涼しき風に秋深みゆく

草枯れて野火もゆる日々樹林地に移るを恐れ防火線切る

放火して人の困るを喜ぶや山野荒るるを気に止めぬらし

美しき日本の山野テレビに見る災害多き国にはあれど

「評」逸早く季節を体感する作者。季節風は震災に磨き抜かれた日本を美しいと見る人なればこそ、三、四首も生れてくる。

サンパウロ 坂上美代栄

広告塔そびえる空港近づけば自然に車はそちらへ流るる

煌煌とビルは丸ごと輝きて国際空港の駐車場の中

駐車場上へ上へと昇り来てエレベーターで空港へ降る

出迎へも知り人もなく久々の空港賑おう不夜城の如

帰米の娘空港へ送り帰路につく荷物なくとも強盗こわし

「評」一首下句『自然に…』。二首上句『ビルは丸ごと』。捉えどころ、切り取りが旨い。五首目下の句、鮮明で、そのままなところに実感のこもった心象。

バウルー 小坂 正光

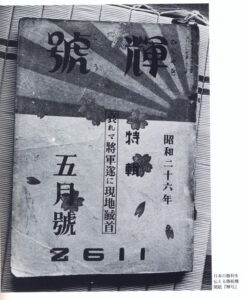

百余年の日系移民史は大戦中一と期(とき)狂乱のページを遺す

農村期過激な青年に焼打ちを誘われたれども火中に入らず

日曜日若き母親と少年が自転車に乗り楽し気に行く

日曜日ウォーキングなせば同コースに何時もの乙女の笑顔に出合う

カラオケの大会出場等級より歌詞を忘れることのみ気遣う

「評」アメリカ向けの作物(ハッカ)などの焼打ちに誘われたのだが、火中に入らなかった。戦後にもつづいた勝負け訌争などを経て来たコロニアなればこそ、三首以下の作など生まれてくるのだろう。

マナウス 東 博之

【ニッケイ歌壇に初めて投句させて頂きます。十五才でアマゾナス州マナウス市より四十キロ地点のエフェゼニオ・デ・サーレス植民地に、第一次入植(一九五八年)し五十六年アマゾンで住み古りておる者です。ブラジルの教育は幼稚園にもいっておりません。日本の教育も中学を卒業した年で、まったくの幼稚な短歌ですので、失礼かと思いますが、投句させて戴きます。よろしくお願い致します。】

大アマゾン水満々に雨季上がる冬飛び越して春の芽生えに

満水のアマゾン畑にも魚泳ぐ昼は水鳥夜は鰐の目

アマゾンの奥地の部落訪(おと)なえばラーメンカップに薬草の数々

母の日やこの母ありて我等あり九十路の母童謡口遊む

病む義兄(あに)のベロリゾンテを訪ぬればパイネーラは街路に満開の季

糖尿病と診断されし誕生日の馳走横目にお茶ばかり飲む

「評」一九五八年と言えば、日本の鍋底景気の頃、筆者は炭焼きをしていた。その後三年程で日本経済は上昇に向って、うなりだした。なぜ、地球のウラまで行ったかと友人や親族も言った。その頃のこの作者を思うと、目頭が熱くなる。アマゾンに五十六年、今この作品を前に、十五歳からこの大河に抱かれた作者ならではの、アマゾンならではの感を深くする。俳句を手掛けている韻律がある。

サンジョゼドスピンニャイス 梶田 きよ

一度のみ行きたるカルモ公園の桜は如何に今日より四月

満開の桜偲べど高齢の君はこの頃如何におわすや

逢うことも叶わぬ歌友偲びつつニッケイ歌壇いつも手許に

些筆なれど何か心を去りがたきこと色々と今日は何の日

晴れてよし曇りまたよし人生は常に心の持ちよう一つ

「評」心の持ちよう一つ、いつでも湧く様に歌の出来る人。そして読者の心を癒す優しい言葉の流れがある。