樹海拡大版=ウイルスと戦うのでなく、共生する生き方

日本の厚生労働省サイトに《新型インフルエンザに関するQ&A》(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/02.html)というページがあったので、のぞいてみた。

《通常の季節性インフルエンザでは、感染者数と死亡者数はどのくらいですか》という問いに対して、《直接的及び間接的にインフルエンザの流行によって生じた死亡を推計する超過死亡概念というものがあり、この推計によりインフルエンザによる年間死亡者数は、世界で約25~50万人、日本で約1万人と推計されています》とあった。

つまり、通常でもインフルエンザによる死亡は、世界で50万人、日本で1万人いるのだ。

また、プレジデント・オンライン2月18日付《なんと1日50人以上「インフル死者」が日本で急増する不気味/怖いのは新型コロナだけじゃない》(https://president.jp/articles/-/33053?page=2)によれば、2019年1月には、日本でインフルエンザによって1685人が亡くなっている。1日平均で死者54人だ。

ちなみに17日現在、1日に日本で新型コロナが原因で亡くなった人は17人。現時点では去年の普通のインフルエンザよりも低い。

とはいえ新型コロナの死者数が、通常のインフルエンザの年間死者数である世界で25~50万人を越えるのは時間の問題だろう。

というか、世界中で都市封鎖やら外出禁止令などを実施して世界経済を大破壊して、万が一にも通年のインフルエンザと大差ない被害しかなかったら、その方が大問題だ。「外出禁止したから、それだけの被害で済んだ」となるのだろう。

外出自粛は断続的に2022年まで続く?

前記のデータを調べていて感じたのは、毎年世界で50万人がインフルエンザで死んでいたが、我々は普通に生活していたということだ。インフルエンザと我々は、すでに共生関係にある。

新型コロナは、通常のインフルエンザよりも死亡率が高い。「その危険な分だけ気を付けて同じように生活する」という選択肢はないのだろうか―という疑問が湧いた。

共同通信4月15日付配信《2022年まで外出自粛が必要 米ハーバード大の論文》記事にも考えさせられた。

いわく《新型コロナウイルス感染症の特効薬やワクチンが開発できなければ、米国は外出自粛措置などを2022年まで断続的に行うことになると分析した論文を、米ハーバード大のチームが15日までにまとめた。

重症患者を受け入れる救命救急施設の不足を防ぐため、⼈と⼈の接触を⼤幅に減らす必要に迫られるという。最短でも22年1月まで1回1カ月程度の自粛期間を計5回設ける必要が生じる。

感染した⼈が持つウイルスへの免疫が、どれぐらいの期間維持されるかは分かっていない。免疫が1年程度で消えるとすると、新型コロナは今後何年にもわたり、定期的に感染拡⼤を繰り返す可能性があるとしている》

もちろん数カ月で特効薬が見つかるという可能性もある。だが、一般的にはワクチン開発には「数年かかる」と言われている。このような研究発表をみる限り、「新型コロナとの戦いは長期戦になる」という印象を受ける。

短期決戦ではなく長期戦としての戦い方に

ヨーロッパの国々の中には「これは戦争だ!」と元首が勇ましく発言して、国民を奮い立たせ、ウイルスに宣戦布告をしたところがある。その時は2、3カ月の短期決戦のつもりで宣戦布告したが、実は数年がかりの消耗戦、長期戦だと分かった――というのが現在ではないだろうか。

都市封鎖、外出禁止などの短期決戦的な戦い方を長期間続ければ、仮に新型コロナに勝利したとしても、その国の国家財政、しいては世界経済に甚大な犠牲を強いる。長期の外出禁止による精神的ストレスに大不況による失業や貧困が加わった死者数は、とんでもない数になるかもしれない。

新型コロナの性質の中で、とくに悪質だと思われるのは「無症状の感染者が感染を広げる」という特性だ。そして「無症状の感染者がどれだけいるかが分からない」のが現実だ。公表されている感染者数の10倍、15倍という説もある。

医療崩壊しそうになるたびに外出自粛令を出して防ぎ、スレスレのところでかわしてながら、ワクチンが開発されるのを待つしかない。あまりに開発に時間がかかれば、先に集団免疫ができるかもしれない。

これから数年間は新型コロナのために外出自粛と解除を繰り返す生活になりそうだ。外出自粛が解けた時ですら外出時にはマスクをし、帰宅したら衣服をアルコール消毒、しっかりと手洗い、うがいを励行するのが日常になる。

新保健相には、はやく新型コロナの免疫がどのくらいの期間、有効なのかを実験で科学的に証明してほしい。抗体検査を幅広く実施して、公の団体に抗体所持証明書を発行してもらい、持っている人は経済活動に戻れるようにしてほしい。

最初から持久戦の構えをとるスウェーデンの例

独自のコロナ対策をとる国にスウェーデンがある。サンパウロ州が外出自粛措置を解除する際に、ぜひ参考にしてほしい事例ではないか。

東洋経済サイト4月15日付記事《封鎖なし「スウェーデン」異色の緩い対策のワケ》(https://toyokeizai.net/articles/-/344114)には、驚かされた。のっけから《スウェーデンでは今もレストランはカフェが通常営業をしていますし、小・中学生は学校に通っています》とある。

14日時点でスウェーデンのコロナ感染による死者数は919人というから、日本よりはるかに多い。感染者は1万948人で、重篤者も859人いるという。

1995年にエボラが発生したときにザイールに派遣され、そこでの功績を高く評価された疫学専門家のアンデシュ・タグネル氏が対策責任者になっているそうだ。

いわく《タグネル氏の考えでは、新型コロナウイルスなどの新しい伝染病は短期間に終息するとは考え難いので、常識的な対策を国民が日常的に行うこと以外に対策はありません。もちろんその中で感染者や死者は出ますが、人口の57%の人々が抗体を持てば、重篤化しやすい人々も救いやすくなる、ということです》とある。

つまり、集団免疫説を実践している。

《スキーリゾートや大学、高校は基本的に閉鎖されています。また、政府は国民に対して基礎疾患のある人との接触を避けるよう求めているほか、70歳以上の国民には自己隔離を勧めています。さらに、50人以上の会合の禁止、基礎疾患や高齢者向けの買い物を手伝う際は、商品を外に置き、直接の接触を避けるといったこともルール化されている》

どこかの国の大統領のように「ちょっとした風邪だから大したことない」とか「自分は運動選手だったから大丈夫だ」とか「すぐに外出自粛を解け」言われたら反発したくなる。スウェーデンのように、しっかりとした理論と裏付けを説明する必要がある。

たとえ方向性が悪くなくても、言い方、説得し方の問題は大きい。

平和なウイルスが、なぜ殺し屋に変わるのか

コラム子的には、ウイルスも自然現象の一部であり、それを「撲滅するまで戦う」という考え方自体に、天にツバするような部分を感じる。

力こぶを作って相手を脅し、「お前を殺すまで徹底的に戦う」と脅し上げるよりも、どこかで折り合いをつけて、少々居心地の悪い思いを我慢しながら「気を付けて一緒に暮らす」=「共生する」という心構えの方が自然な感じがする。その方が、精神衛生上よろしいのではないか―と思う。

予防衛生協会(茨城県つくば市所在)のサイト(17日閲覧、https://www.primate.or.jp/serialization/12.「-ウイルスと共に生きる」/)の08年12月22日掲載「ウイルスと共に生きる」という一文に深く考えさせられた。その一部を抜粋する。

☆

ウイルスが自然界で存続する場を提供している動物は、自然宿主と呼ばれています。自然宿主では一般にウイルスは平和共存しています。キラー(“殺し屋”)ウイルスはウイルスの本来の姿ではありません。

たとえば、現在、大きな問題になっているトリインフルエンザウイルスの自然宿主はカモで、カモにはほとんど病気を起こしません。

それがキラーウイルスの姿を見せているのは、カモのウイルスがニワトリに感染し、ニワトリの免疫機構で排除されるのに対抗して毒性を増加させ、一方、大規模養鶏のおかげで、ウイルスはニワトリからニワトリへと広がりつづけて、さらに毒性を増加させた結果です。

このようにして生れてきたウイルスが、ニワトリに対するキラーウイルスとなり、一部の人でもキラーウイルスになっているのです。

キラーウイルスの代表的なものにラッサウイルスがあります。これはマストミスと呼ばれる大型のネズミを自然宿主として平和共存しています。都市化が進み、マストミスが人家の周りで生息するようになったため、マストミスの尿に排出されているウイルスに人が感染する機会が増えて、時に致死的な感染を起こしているのです。

すなわち、自然宿主ではキラーではなく、別の動物宿主に感染を起こした際にキラーに変身しているといえます。

現代社会はウイルスにとっても激動の時代になっています。自然宿主の動物と共存しているウイルスでは、宿主の免疫反応で排除される機会が少なく、変異の必要はありません。

★

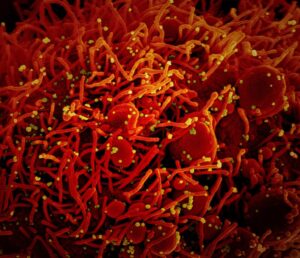

新型コロナも自然宿主はコウモリだったと言われる。コウモリの中では悪さをしないで共生していた。でも人間がコウモリの生活環境に足を踏み入れて侵害し、市場で売るなどして人間社会に持ち込んで、人間に感染するようになった。「新型コロナは人間の体の中で免疫と戦うためにキラー化した」と読める。

人類とウイルスが共存するには

さらに興味深いのは、次の部分だ。

☆

ウイルスのもっとも効果的な生存戦略は、宿主と共存することです。ウイルスと宿主の共存関係は長い年月をかけて作られてきたものですが、20世紀になって人為的にその状態を作り出した有名な例があります。

これはオーストラリアでウサギ粘液腫ウイルスとウサギの間で起きたものです。オーストラリアでは19世紀終わりに偶然ヨーロッパから持ち込まれた野ウサギが、天敵のいない新天地で猛烈な勢いで繁殖しました。

ウサギの被害がひどくなったため、1950年、野ウサギ退治のためにウサギ粘液腫ウイルスがヨーロッパから輸出され放出されました。これは、蚊が媒介するウイルスで、ウサギでは100%近い死亡率を示します。

このウイルスが放出された最初の年に野ウサギのほとんどが全滅し、生き残ったのは0・2%足らずでした。

ところが(中略)6年後には死亡率は20%近くまで低下しました。80%位が生き残るようになってしまいました。ウイルスに抵抗性を示すウサギが増えたのです。

一方、実験室で隔離飼育していてウイルスにまったくさらされたことのない野ウサギに、6年後に流行していたウイルスを接種してみると、ウイルスの毒性も変化していました。ウイルスの毒性は最初100%近い死亡率を示したのに対して、2年後には80%位に低下していたのです。

結局、宿主であるウサギは抵抗性を獲得し、一方、ウイルスの毒性も低下していったため、宿主とウイルスは共存するようになってしまったわけです。

進化生物学では、赤の女王仮説というのがあります。これはルイス・キャロルの有名な物語「鏡の国のアリス」の中で、赤の女王がいくら走っても、景色が追いかけてくるために、女王は永遠に同じ場所にとどまっているという話しにもとづいたもので、複数の集団がいっしょに競いあって存在する場合、適応と、それに対する適応は、両方が存続できるように起こらなければならないことを示したものです。

ウサギ粘液腫ウイルスとウサギは、こうして共存の道を選んだことになります。自然界では昔から、このようなことが繰り返されて、ウイルスと動物は共存してきたと考えられます。

ウイルスが自然界で存続する場を提供している動物は、自然宿主と呼ばれています。自然宿主では一般にウイルスは平和共存しています。キラーウイルスはウイルスの本来の姿ではありません。

☆

ウイルスが100%宿主を殺すと、自分も生き残れない。自分が繁栄するためには、宿主にも増えてもらわないと困る―というのが、自然界における本来のウイルスと宿主の共生関係だ。

キラー化したウイルスは、宿主以外の動物の体内環境で出会った強力な免疫と戦うために凶暴化した姿だ。ウイルスにとって人間の体には免疫に加えて、医療という強敵がいる。ウイルスは自分を撲滅しようという強い淘汰圧を感じるほど凶暴化して感染爆発し、逆にしっかりと社会的隔離をしながらゆっくりと免疫(ワクチンも含めて)で抑えていくようにすれば、ウイルスがどんどん弱毒化していくという研究成果もあるという。

繰り返し襲うかもしれないパンデミック

今回の新型コロナでは数十万人が死ぬかもしれない。たとえそれで収まったとしても、今の文明の在り方を続けていく以上、次々に別のウイルスがキラー化して襲い掛かって来ると予想される。

《「新型コロナは幕下級…」これから来る”横綱ウイルス”の出現に備えろ/世界的iPS研究者「都市封鎖は過剰」》(大越裕ライター、https://president.jp/articles/-/34370?page=4)には、次のような一節もある。

《ウイルス学者・根路銘氏の見立てによれば「幕下クラス」であるはずの新型コロナウイルスが人類社会にもたらしている大規模な災厄。高橋氏はこれを、やがて起こりうる、より深刻なパンデミックの予行演習ととらえるべきだと訴える》というものだ。

さらに同記事では、京都大学医学部同付属病院の高橋政代助教授に取材し、「根路銘先生は『5億年前に誕生したさまざまな種類のウイルスが今も微細な生物の中に隠れていて、これからも次々に人類を襲うだろう』と予言されています。医療が発達した現代でも強毒性のウイルスが蔓延すれば、国の人口の何割かの命が失われる可能性は十分にあります。そのときに備えて、私たちの社会は十分な対策を練っておく必要があります」とのコメントを記事の締めくくりとして入れた。

新型コロナがおさまっても、次なる《横綱クラスの凶悪ウイルス》がいつ出現して襲ってくるか分からないのが現代社会だ。その度に、世界経済を今回並に破壊することは現実的ではない。

「居心地が悪くても、ウイルスと共生する」というスウェーデンのような取り組みをさらに工夫するという方向性がもっと注目を浴びてもいい。不思議なことにブラジルではほぼ報道されていない。

「共生」とは、何世代もかけてウイルスに適応した人類が生き残っていく―という気が遠くなるような話でもある。でも、人間も生物である以上、そのようなスパンでものごとを考えるべき部分もある。

世界のどこかでウイルスが感染爆発したというニュースが流れたら、世界中が身構える。そんな生活スタイルを「日常」として受け止めるしかない。それが「コロナ後」のウイルスとの共生生活ではないか。(深)