特別寄稿=鴨長明を次々に襲う厄災=最古の災害文学から人生学ぶ=サンパウロ・ヴィラカロン在住 毛利律子

コロナ禍で、古典文学を読む人が増え、ネットでも多くの作品が紹介されている。時代を超えて人々に大切なことを伝える、古典ならではの影響力の大きさ故であろう。

今話題の鴨長明『方丈記』もその一つである。

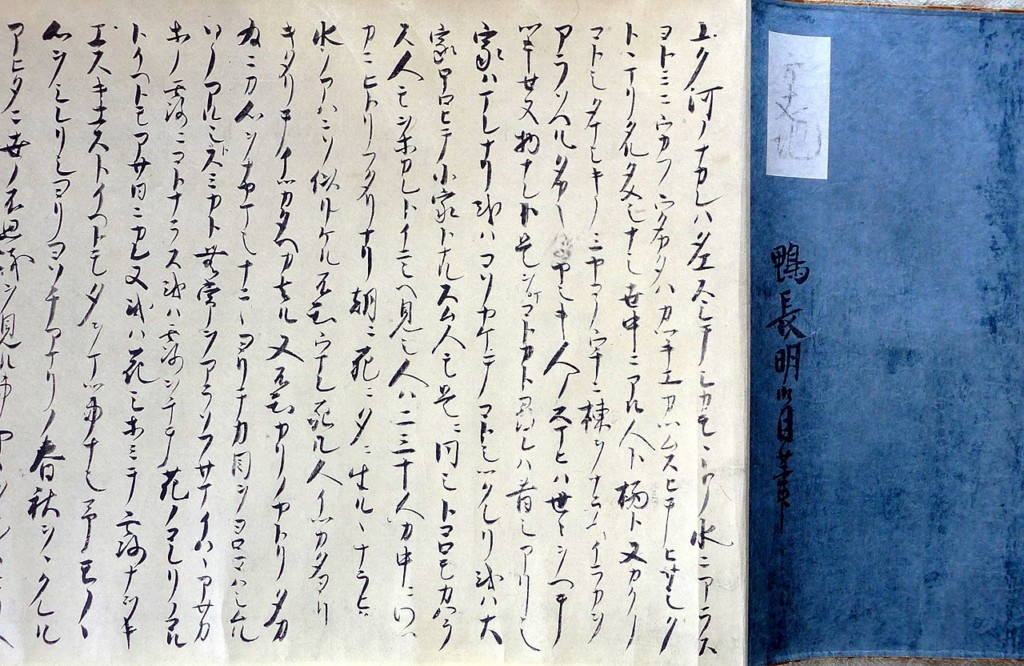

800年前の鎌倉時代に書かれた鴨長明『方丈記』は、「行く河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず」という有名な書き出しから始まり、冒頭から連続して起きた大厄災を克明に記録していることから、最古の「災害文学」ともいわれる。

また『方丈記』は、日本中世文学の代表的な随筆とされ、漢字と仮名の混ざった和漢混淆文で記述された最初の優れた文芸作品で、『徒然草』、『枕草子』とならぶ「古典日本三大随筆」に数えられている。

尚、この時代は、世界的にも変動期で、日本では公家世界から武家世界への歴史上初の社会構造の変換期であり、戦乱、天災と疫病の蔓延が頻発した想像を絶する貧困の時代であった。

日本の災害の特徴

世界で起きる自然災害の2割は日本で起きるといわれているが、その災害の種類は地震、それに伴う津波、台風、豪雨、土砂崩れ、洪水、火山噴火、豪雪による災害など。頻度は毎年のように、しかも時には複数回起こる。

そして頻発する災害の歴史から日本人特有の思想が根付き、仏教由来の無常観、死生観や、緊急事態の際の日本人被災者が見せる社会的倫理観は、武士道思想などから培われているのではないかという。日本人は災害に対して、特に天災を天運論と天誅論の二つに捉える傾向がある。

① 天運論

人の運命は、どうすることもできない天命によってあらかじめ決められていることなのだという考え方。

② 天誅論

天誅論とは、「天が人間を罰するために災害を起こすという思想」である。このような天罰という考え方は欧米でも昔からあるが、それは一神教の場合に多く、神との契約を破ったための天罰であり、そうとう厳しいものとして捉えられてきた.

それに対して、日本の場合は、荒ぶる神を鎮めることで収まるという考え方であり、その怒りに根深さはない.荒ぶる神は,荒魂(あらたま)と同時に和魂(にぎたま)も持ち合わせているという思想である。

神への畏怖の念と同時に、世界の全てのものは生滅変化して留まることがない。「無常観」は、「諸行無常」つまりこの世に存在するものは全て、移り変わっていき永久不変なものは一つも無いと説く、仏教の教えである。

「今」の連続が人生であり、その流れは刻々と変化して一時も止まらない。このような「諦観(本質を明らかに見て悟ること)」や「無常観」は日本の中世以降の宗教や文学において培われ、日本人の根底をなす思想、あるいは美意識として無意識に刷り込まれていると考えられている。

『方丈記』もまた「行く河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。淀みに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためし(例)なし.世の中にある、人とすみか(栖)と、 またかくのごとし」と、この無常観が一貫して流れている。

私は今回、「グーグルブックス」でこの作品を読むことができた。手元に書物をお持ちの方には、ぜひ一読することをお勧めしたい。

なお、原文と現代語訳のサイトはhttp://www.manabuoshieru.com/daigakujuken/kobun/houjyouki/01.html である。

長明の挫折

長明は、平安時代末期から鎌倉時代前期(1156ー1216、享年60歳)の人で、京都でも指折りの賀茂御祖神社(下鴨神社)の神事を統率する名門社家の禰宜、鴨長継の次男であった。

最大の後ろ盾の父が亡くなると、親戚間の軋轢によって後継者から外され、一介の神職として賀茂御祖神社に席を置くことになる。最初の痛烈な挫折である。

その後は怠惰な神職生活を続ける中で、和歌や琵琶に精を出し名人の域にまで達する。上皇後鳥羽院はその才を認め、勅撰集の選者に抜擢され、趣味を活かした立場を与えられたことに、多少の喜びを感じる。

元久元年(1204年)48歳の時、かねてより望んでいた河合社(ただすのやしろ)の禰宜の職に欠員が生じたことから長明は就任を自ら申し出る。上皇後鳥羽院からの推薦もあり、内意も得るが、またもや、親戚の強硬な反対により、神職としての出世の道を閉ざされる。

そのため、後鳥羽院のとりなしにも関わらず長明は近江国甲賀郡大岡寺で神職を辞して出家し、出家後は蓮胤(れんいん)を名乗った。

後に日野(現・京都市伏見区醍醐)に一丈四方(3メートル四方)の小庵をむすび隠棲した。その庵で著されたのが『方丈記』である。亡くなる4年前の1212年、56歳であった。

実況的天変地異記録

(1)安元の大火

「私が、物の道理をわきまえるようになったころから、四十余りの年月を送っている間に、世間の予想もしない出来事を見ることが、次第に度重なってきた」

まず冒頭から大火災の記述が始まる。安元3年4月28日(1177年5月27日)午後8時頃、都の東南(現在のJR京都駅付近か)で、火元は樋口富の小路、病人の宿屋の火の不始末が原因。

出火した火はまたたく間に都の西北に向かって燃え広がり、朱雀門・大極殿・大学寮・民部省などが一夜のうちに灰燼に帰した。公卿の邸宅だけでも16軒、一般家屋に至っては都の3分の1が焼失した。

「ある人は、煙るに呼吸が詰まって倒れ伏し、ある人は、炎のせいで気絶してすぐ死んでしまう。ある人は、身体一つだけでようやく逃れても、財産を取り出すことができず、珍しい宝物が、そっくりそのまま灰や燃えカスとなってしまった。その損害はどれくらいであろうか。その際、公卿の家は、十六焼けてしまった。ましてそのほかは数えきれない。都全体で、三分の一に及んだという。男女の死んだ者は数十人(『平家物語』の記述では数百人)、馬や牛の類は際限がない。

人間の行いは、すべてがおろかであるが、その中で、これほどまでに危険な都の中に家を作ろうとして、財産を費やし、苦心することはとくに無益なことではないか」(原文、現代語)

(2)それから3年後の治承の竜巻

中御門大路と東京極大路の交差点付近(現在の京都市上京区松蔭町、京都市歴史資料館の辺りか)で大きな竜巻(長明は「辻風」と記述)が発生。

「風は周囲にあるものをあっという間に飲み込み、家財道具や檜皮、葺板などが、あたかも冬の木の葉のように宙を舞った」と状況が記されている。

「つむじ風は常に吹くものとはいえ、こんなことがあろうか。ただ事ではない。なにかよくないことの前兆かと、疑われるところであった」

(3)翌年の養和の飢饉

養和年間(1181―82年)2年間にわたって飢饉(養和の飢饉)があり、多くの死者が出た。

旱魃、大風、洪水が続いて作物が実らず、朝廷は様々な加持祈祷を試みたが甲斐なく、諸物価は高騰し、さらに翌年には疫病が人々を襲った。

仁和寺の隆暁法印が無数の餓死者が出たことを悲しみ、行き交うごとに死者の額に「阿」の字を書いて結縁し、その数を数えたところ、養和2年4月・5月の左京だけで、4万2300人余に達したという。

金持ちは飢えに耐えられず、財物を片っ端から二束三文で手放すが、買い叩かれ、食べ物はわずかしか手に入らない。

家族の中では、「愛情深い者」が先に死ぬ。自分の食べ物を分け与えるからである。

今度は疫病だ。

「一年目は、このようにして、やっと暮れた。二年目は立ち直るかと思っていたところ、さらに疫病まで付け加わり、ますますひどくなって回復の兆しがない。人々はみな困窮しきっているので、そのまま倒れて死んでしまう。飢え死んだ者の数は知れない。死体を始末する方法もないので、異臭が世界に満ち満ちて、腐乱していく形やありさまは目も当てられない。

まして、河原などは馬車が行きちがえないほど死体が積み重なった。卑しい身分の者は、罰当たりにも古寺に入ってお堂の什器仏像を盗む。濁悪の世に生まれ合わせて、こんなにもなさけない仕業を見る羽目になったわけである。

どんな見事な住居を造ったところで、そこに住む主人も屋敷も、生老病死の因果の律を免られず、生まれては死に、造っては壊され、たがいに無常を競いあっているさまは、たとえていえば朝顔と露の関係にほかならないではないか」

(4)元暦の地震

その3年後。元暦2年7月9日(1185年8月6日)、大地震が都を襲った(文治京都地震、地震の年表#日本参照)。

山は崩れ海は傾き、土は裂けて岩は谷底に転げ落ちた。余震は3か月も続いたという。都の至る所、堂舍廟塔は全て倒壊。塵灰立ち上り、地面の動く音、家が破れる音、雷鳴以上である。

家に居ても表に飛びだしても恐ろしく、地割れを前に、飛ぶ羽も無く、龍のように雲にも乗れない。ただ恐れ慄くばかりである。天災の中でも、地震以上に恐ろしいものはないであろう。

「昔、齊衡(元号。854年から857年)の頃とか、大地震があって東大寺の大仏の頭が落ちたなどという大変なこともあったが、それでも今回の地震には及ばないという。

その折には、みなこの世は無常だなどと言って、多少は心の煩悩が薄らぐとも見えたが、月日が重なり、年を経るにしたがって、言葉に出して地震の恐ろしさを語る者さえいなくなった」

「この世は心の持ちようで決まる」

以上のような天変地異を数カ年の間で体験した長明は、『方丈記』最後を、次のような「迷いの境地」で綴る。自身の不遇な人生を重ね、今から先の生き方について、次のように自問するのである。

「財産があれば、それを失くすのではないかと心配事が多いし、貧乏ならば恨み心が強い。人を頼りにすれば、自由を失って、この身は他人に所有されたも同然になる。人を慈しんで世話すれば、心は恩愛に囚われる。

世のしきたりに従えば、この身が苦しい。ただ、従わないなら、狂人と見られてしまう。どんな所に住み、どんなことをしていたら、この短い人生をしばらくも安からに生き、少しの間でも心を休めることができようか」

そしてその答えとして、次の言葉を導く。

「仏の教えに、三界はただ心一つなり、とある。この世界は心の持ちよう一つで決まるのである。

心がもし安からにならないならば、象馬とか七珍といわれる財宝があっても何にもならず、宮殿や樓閣も望むところではない。今、わたしは閑寂な住居、一間の廬に住んで、心からこれを愛している」

とはいえ未だ長明は迷っている。出家者でありながら、「人間には捨てきれない、捨てられない何か(執着)がある」と嘆く。

「自分の力ではどうしようもない天災や人生の不遇から幸いにも逃れたが、そのあとに待っていることへの不安。きれいごとでは済まないアンビバレンス(相反する感情を同時に持つ)を、正直に潔く述べるのである。

平常時にはなかなか分かりにくいが、終わりが摑めないコロナ騒動の日々に、短い作品なので、一読をお勧めしたい。