特別寄稿=日本ポーランド友好物語=語り継がれるシベリア孤児救済 サンパウロ市在住・酒本恵三

「ポーランド」と言われて、皆さんは何を思い浮かべられるでしょうか。

ポーランドを訪れてこの国を知れば知るほど、この国の人々の日本への好意が、他の国とは違うものであることを感じ、思わず胸打たれることになるでしょう。

なぜポーランドの人々は、それほどまでに日本に好意を抱いてくれるのか。その背景には「歴史」があります。

シベリア孤児を救う日本の大和魂

シベリアは長い間、祖国独立を夢見て反乱を企てては捕らえられたポーランド愛国者の流刑の地でした。

1919年、ポーランドがロシアからようやく独立した頃、ロシア国内は革命、反革命勢力が争う内戦状態にあり、極東地域には政治犯の家族や、混乱を逃れて東に逃避した難民を含めて、十数万人のポーランド人がいたといわれています。

その人々は飢餓と疫病の中で、苦しい生活を送っていました。とくに親を失った子供達は極めて悲惨な状態に置かれており、せめてこの子供達だけでも生かして祖国に送り届けたいとの願いから、1919年9月ウラジオストク在住のポーランド人によって、「ポーランド救済委員会」が組織されたのです。

しかし、翌20年春にはポーランドとソビエト∙ロシアとの間に戦争が始まり、孤児たちをシベリア鉄道で送り返すことは不可能となってしまいました。

当時、シベリアにはアメリカ、イギリス、フランス、イタリア、そして日本が出兵していました。そこで、救済委員会はヨーロッパ諸国やアメリカに協力を求めたが、莫大な費用がかかる上に、大国ロシアを敵に回すことを恐れその期待には応えてくれず、その試みはことごとく失敗してしまいます。

最後の頼みの綱として彼らがすがったのが、日本でした。

日本赤十字社の決断

救済委員会会長のビエルキエヴィッチ女史は20年6月に来日し、外務省を訪れてシベリア孤児の惨状を訴え、援助を要請。女史の嘆願は外務省を通じ日本赤十字社にもたらされ、わずか17日後には、シベリア孤児救済が決定。

独立間もないポーランドとは、まだ外交館の交換もしていない事を考えれば、驚くべき即断であった。

日赤の救済活動は、シベリア出兵中の帝国陸軍の支援も得て、決定のわずか2週間後には、56名の孤児第一陣がウラジオストクを発って、敦賀経由で東京に到着。

それから、翌21年7月まで5回にわたり、孤児375名が来日。さらに22年夏には第2次救済事業として、3回にわけて、390名の児童が来日した。

合計765名に及ぶポーランド孤児たちは、日本で病気治療や休養した後、第一次はアメリカ経由で、第二次は日本船により直接祖国ポーランドに送り返された。

習慣や言葉が違う孤児たちを世話するには、ポーランド人の付添い人を付けたほうがよい、と考え、日赤は孤児10名に1人の割合で合計65人のポーランド人の大人を一緒に招くという手厚い配慮までしている。

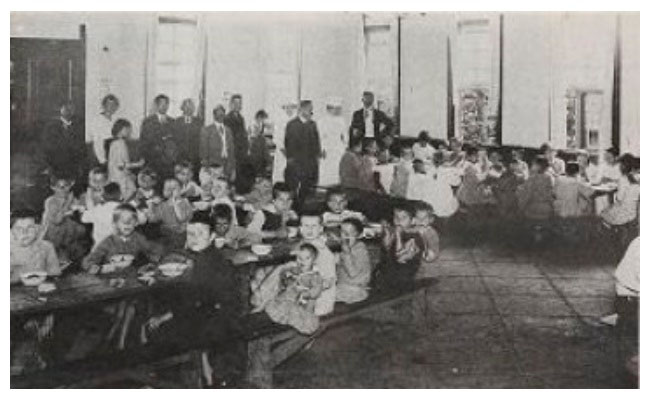

日本に到着したポーランド孤児たちは、日赤の手厚い保護を受けた。孤児たちの回想では、特に印象に残っていることとして以下を挙げている。

手厚い待遇に感激

ウラジオストックから敦賀に到着すると、衣服はすべて熱湯消毒されたこと、支給された浴衣の袖に飴や菓子類をたっぷり入れて貰って感激したこと、特別に痩せていた女の子は、日本人の医者が心配して、毎日一錠飲むようにと特別に栄養剤をくれたが、大変おいしかったので一晩で仲間に全部食べられてしまって悔しかった事。

到着したポーランド孤児たちは、日本国民の多大な関心と同情を集めた。無料で歯科治療や理髪を申し出る人たち、学生音楽会は慰問に訪れ、仏教婦人会や慈善協会は子供達を慰安会に招待。慰問品を持ち寄る人々、寄贈金を申し出る人々は、後を絶たなかった。

松沢フミという21歳の看護婦は、重体の腸チフスの孤児を付きっ切りで看病し、せめて自分の胸で死なせてやろうと、この孤児を夜も抱いて寝ていたため、自らは腸チフスに感染し亡くなってしまいました。この孤児は彼女の献身的な看護によって、奇跡的に助かったそうです。

1921(大正10)年4月6日、赤十字活動を熱心に後援されてきた貞明皇后 (大正天皇のお后)も日赤本社病院で孤児たちを親しく接見され、その中で最も可憐な3歳の女の子、ギェノヴェファ・ボグダノヴィッチちゃんをお傍に召されて、その頭を幾度も撫でながら、健やかに育つように、と話されたそうです。

時代を超えて語り継がれる逸話

平成14年(2002年)7月、天皇皇后両陛下が東ヨーロッパ諸国を歴訪されたとき、ポーランドも訪問されました。この際、ポーランド孤児だった3人と両陛下との対面が実現しました。

86歳のアント二ナ・リーロさんは、美智子皇后の手をずっと握って離そうとしませんでした。実はこの方が、日本で助けられた時、病院に貞明皇后がお見舞いに来られ、小さかった彼女を抱いて励ましてくださったのをかすかに覚えていたらしいのです。

「アリガトウ」と「君が代」斉唱このような手厚い保護により、到着時には顔面蒼白で見るも哀れに痩せこけていたシベリア孤児たちは、急速に元気を取り戻しました。

日本出発前には各自に洋服が新調され、さらに航海中の寒さも考慮されて毛糸のチョッキが支給されました。横浜港から、祖国へ向けて出発する際、幼い孤児たちは、親身になって世話をした日本人の保母との別れを悲しみ、乗船する事を泣いて嫌がったそうです。

埠頭の孤児たちは、「アリガトウ」を繰り返し、「君が代」を斉唱して、幼い感謝の気持ちを表した。神戸港からの出発も同様で、児童一人ひとりにバナナと記念の菓子が配られ、大勢の見送りの人たちは子供達の幸せを祈りながら、涙ながらに船が見えなくなるまで手をふりました。

子供達を故国に送り届けた日本船の船長は、毎晩、ベッドを見て回り、一人ひとり毛布を首まで掛けては、子供達の頭を撫で、熱が出ていないかどうかを確かめていたと言う。その手の温かさを忘れない、と一人の孤児は回想しています。

「長年の感謝の気持ちを伝えたい」

1995年10月、兵藤長雄ポーランド大使は、8名の孤児を公邸に招待。皆80歳以上の高齢で、一人のご婦人は体の衰弱が激しく、お孫さんに付き添われやっとのことで公邸にたどり着いた。

「私は生きている間にもう一度日本に行くことが生涯の夢でした。そして日本の方々に直接お礼を言いたかった。しかし、もうそれは叶えられません。そんな時、大使から公邸にお招きいただいたと聞いたとき、這ってでも、伺いたいと思いました。なぜって、ここは小さな日本の領土だって聞きましたもの。今日、日本の方に私の長年の感謝の気持ちをお伝えできれば、もう思い残す事はありません」と、その老婦人は感涙に咽んだ。

孤児たちは70年前以上の日本での出来事をよく覚えていて、別の一人は、日本の絵はがきを貼ったアルバムと、見知らぬ日本人から送られた扇を、今まで肌身離さずに持っていた、と大使に見せた。

同様に離日時に送られた布地の帽子、聖母マリア像の描かれたお守り札など、それぞれが大切な宝物としているものを見せ合った。我々は何時までも恩を忘れない国民であるシベリア孤児救済の話は、ポーランド国民ではかなり広く紹介され、政府や関係者からたくさんの感謝状が届けられている。

その一つ、極東委員会の当時の副会長ヤコブケヴィッチ氏は、「ポーランド国民の感激、われらは日本の恩を忘れない」と題した礼状の中で次のように述べられています。

「日本人はわがポーランドとは全く縁故の遠い異人種である。日本はわがポーランドとは全く異なる地球の反対側に存在する国である。しかも、我が不運なるポーランドの児童にかくも深く同情を寄せ、心より憐憫の情を表してくれた以上、我々ポーランド人は肝に銘じてその恩を忘れることはない」。(ユーチューブより抜粋)