第1回=移民文学の〃渦〃から誕生

ニッケイ新聞 2012年9月25日付け

コロニア作家・松井太郎さん(94、神戸市)=サンパウロ市在住=の小説選集の二冊目『遠い声』(西成彦・細川周平編、松籟社)が7月20日に日本で刊行された。2010年に刊行された一冊目『うつろ舟』(同)は「移民文学の一つの到達点」「日本文学の臨界」「孤高の作家」などと評され、日本の全国紙や地方紙に書評が掲載されるなど異例の注目を浴びた。2冊目刊行の機会に、伊那宏さんによる松井作品の評論を掲載し、日本から〃再発見〃されつつあるコロニア文学の現状を見直してみたい。(編集部)

コロニア作家・松井太郎さん(94、神戸市)=サンパウロ市在住=の小説選集の二冊目『遠い声』(西成彦・細川周平編、松籟社)が7月20日に日本で刊行された。2010年に刊行された一冊目『うつろ舟』(同)は「移民文学の一つの到達点」「日本文学の臨界」「孤高の作家」などと評され、日本の全国紙や地方紙に書評が掲載されるなど異例の注目を浴びた。2冊目刊行の機会に、伊那宏さんによる松井作品の評論を掲載し、日本から〃再発見〃されつつあるコロニア文学の現状を見直してみたい。(編集部)

ブラジル日本移民による文学、通称コロニア文学がもっとも活況を呈したのは、今から40から50年前のことである。具体的に記すと、第二次世界大戦終結後再開された移住政策によって、大量に渡って来た戦後移住者の中の文芸愛好者たちが、旧来移民の文芸者たちと合流した結果釀し出された〃渦〃あるいは〃波〃とでも呼ぶべきパワーで、1950年代末から60年代末にかけてのことである。

このパワーを釀成した仕掛け人は、旧来の文芸者を代表する故武本由夫(歌人)と、移住者ではないが60年代初めにサンパウロ州立大学に自費留学した前山隆(文化人類学研究者)の両氏が、「ある日あるところで意気投合」して、「コロニア文学」と称する同人誌発行にこぎつけたことにより活況に拍車がかかったのである。この同人誌は全ブラジル文芸愛好者を網羅し、海外にその類を見なかった日本語による文学活動の大きな拠点になったのである。

コロニア文学は以降、諸々の視点から移民(移住者)の姿をあぶり出し、問題点を提起し、貴重な日本民族の海外における生きの姿を浮かび上がらせた。個々の作品のレベルは、文学的見地からすれば高いものとはお世辞にも言えないだろうが、それが集合されることによって移住者たちが紡ぎ出した確かなもの、強いて言えば日本語文学の〃別種〃とでも呼べる異質な、しかし集合体としての生命を強固に宿している〃文学砦〃を築き上げたのである。

コロニア文学が盛況を呈していた頃、我々書き手たち(すべてではないが)は本家日本文壇に向かって創作する傾向にあった。同人誌は毎号しかるべきところへ送られ、少しは注目され、ときに1作2作取り上げられて解説文が加えられたりすると、鬼の首でも取ったかのように欣喜雀躍したものだが、期待していた日本側の反応はそれ以上を出るものではなかった。

南米の移民社会の文学は、文学以前のものとして扱われていたふしも見受けられ、「もしこれが北米だったら……」と我々仲間の内でささやかれもした。つまり,ブラジル文化そのものが日本文学にとって何らかの〃肥やし〃になるかどうかが問われているのであって、世界文学から見て、脆弱なブラジルの文学土壌から生れるコロニア文学に、さほど見るべきものがあろうはずがない、といった先入観念が日本側にあるのではないかと我々は見ていた。

また、日本の文学賞へ投稿する際は、住所を日本のどこか〈両親とか兄弟の家〉にして置いた方がいいと言う話がささやかれ、事実、そうして応募した人がけっこういたようである。ブラジルから来た原稿だと分ったら絶対最終選考にまで行かないよ、というわけなのだ。

そういった文学とは関係のないプロセスを経て、当時の我々は、日本文壇へのアプローチを止めるようになったと言っても間違いではないように思う。日本文壇の偏見性が、海外における同胞文学への差別的軽視を生み、自らを盲目にしてしまっているのではないか、ということを我々はうすうす感じ取っていたからである。「移民さんたちの文学なんて箸にも棒にもかからないんだよ」と、自嘲を込めて我々は言ったものである。そうして、自らの文化圏を構築していたコロニア〈日系移民社会〉の自立性を自覚したときから、日本を相手にしない人達による小説が生れ始めていた。その中の一人が松井たろうである。

松井たろうは遅くにスタートラインに立ち、独自の走法で文学マラソンを駆け抜けていた作家である。決して若くはなく、しかし充分な文学素養を身につけて、誰彼の視線も気にかけずにマイペースで走り(歩き)、幾多の短編の合間を塗って代表作『うつろ舟』をものにした。執筆開始から完結まで15年間をかけていることは、アマチュア作家には稀なことで真に特筆されるべきことである。

松井たろうは決して器用な作家ではない。朴訥と言えるほど一語一語を重ねてゆくような、言い換えれば粘りの聞いた文章で、誰も入ったことのない未開の土地に突き進んで行った。我々仲間は『うつろ舟』を「辺境小説」と呼び、彼の掴み出す小説の世界を、対岸の森の中に繰り広げられるまだ見た事もない辺境の人達の物語として読んだ。

すべてにおいて異質な世界を目を瞠る思いで受け止めはしたが、際立った賞賛の声はあまり間近にはなかった。朴訥な語りはともすれば時代がかった講談調にも思われ、そこに〃新しいもの〃を探すことは無理な話であった。『うつろ舟』の醸す世界は、作者自ら歩んで来た人生を色濃く重ねたものであり、移民であれば多かれ少なかれ持っている現地人と接触した経験が、作品のどこかで重なり合うが故に、むしろ厳しい目でもって作品を評したきらいもあった。(つづく)

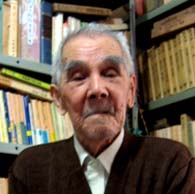

写真=『うつろ舟』著者の松井太郎さん