型破りな移民女性の爽やかな生きざま

《長女に生まれた私はどこに行っても「跡継ぎ」であり「総領娘」であり「養子とり」で、ちやほやされたが、密閉した箱にいれられたようで息苦しい。いずれは母と同じように婿養子を迎えて、母と同じ一生を送るのかと思うと憂鬱である》(152頁)――これが大門千夏さん(本名「福居三千代」、76、広島県)の移住動機だった。

父は香料商、母はお茶の先生。子どものころからの夢が「外国にいくこと」と「骨董屋」。当時外国移住の受け入れ先はブラジルだけで、農業移住しかなかった。

もちろん、箱入り娘に農業経験があるわけがない。それならと鳥取大学農学部に入学し、在学中に移住手続きの伝手を作り、卒業と同時に渡伯したというツワモノだ。

これを読んで、一芸に秀でたものを持つ移民女性の一つの典型、たとえば故大竹富江さんに似ていると感じた。

本紙連載『ハイカラさん海を渡る』第1回(13年11月20日付)によれば、富江さんは、京都の材木商の家に生まれ、当時の女性としては珍しい大卒(同志社文学部)。富江さんは「どうしてもいきたい。1年で帰るから」と口約束して日本を出た。

良家に生まれただけに「生け花習えとか茶の湯習えとか。女性の嗜みだといって一通り習いましたけど、じっと座って何かするって気持ちはなかった」という富江さん。「今でも日本に帰ると、こんなになってしまう」と言って、本紙記者に窮屈そうに肩をすぼめてみせた。

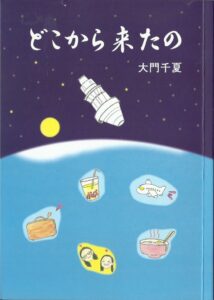

この大門さんの随筆集『どこから来たの』(今年5月刊行)は見事「にっけい文芸賞」に輝き、4日に授賞式が行われた。

女性特有の細やかな情感をちりばめつつ、強い意思で切り開いてきた新境地が伺える作品だ。というのも、戦後移民のなかでも少々変わった経歴を持つからだ。

サンパウロ市南部の高級繁華街ブルックリン区で骨董屋を1980年に開店し、つい数年前まで経営していた。洋を問わない骨とう品の目利きであり、開店のすぐ後に夫が亡くなり、以来、女の細腕一本で切り盛りしてきた。その苦労話も読みどころの一つ。掘り出し物を探して中国、アルゼンチン、ラオス、ベトナム、インドなど世界各地を旅して歩いた経験が興味深い。

戦前に多い農業移民の苦労話とはまったく違う移民史がここにはある。大金持ちになったとか、大農場主になったとか、ブラジル社会で凄い名声を得たというものではない。

でも、子供の頃からの夢を、ブラジルで骨董屋を経営するという形でいっぺんに実現した。

そして行間のそこここに、自分を日本の伝統の中に縛り付けようとした母との相克が強烈に刻まれている。

《成田空港からサンパウロ行きの飛行機に乗った。安全ベルトを締めてほっとした途端、自分の体が、突然温かい雲のようなものに包まれるのを感じて「あら、お母さん」と思わず声に出して言った。途端に雲は消えてしまった。子供のころ全身に感じた温かい母の記憶だ。この日は、母の納骨、五〇日祭が終わって三カ月ぶりにサンパウロの我が家に向かって飛び立った日の事だった》(112頁)という文章も実に印象的だ。

でもその母は生前、《「あれほどかわいがって育てたのに私を捨てて行った」と、死ぬまでこの言葉をくりかえし、私のしたことを許そうとはしなかった》(155頁)のだった。

「どうせ私が死んでも貴女は遠い所にいるんだから間に合いませんよね」という嫌味を、会うたびに繰り返した。

ところが《母九〇歳の誕生祝いに広島に行って二カ月後、私がブラジルに向けて出発するその日に亡くなった。飛行場から後戻りした私は、そのまま母の亡骸に向かい、喪主を務めて母の望んだような政(まつりごと)を執り行い、長女の責任を果たした。移住して四六年目だった》(153頁)という部分は特に移民の人生を、しんみりと感じさせる。

「にっけい文芸賞」にふさわしい読み応えだ。(深)