自分史=ボリビア開拓地での少年時代=高安宏治=(3)

密林の中には、野生の吼え猿、七面鳥、山アヒル、名も知らない野鳥の群れがグァーグァー叫び、山の中を響かせていた。まさに野鳥の天国である。イノシシ、鹿、山猫、大蛇等の動物にも出会った。豹、トラも出没するという話は聞いていたが、猛獣が恐ろしい、怖いという恐怖感はそれほどなかった。

原始林の中の怖さを身にしみて感じなかったからだと今になって思うのだが、それ以上に森林の中の小動物との出会いや森の匂いに魅せられていたのかもしれない。また自分に与えられた仕事を一生懸命に尽くすという、うぶな少年であったように思う。

同じ年齢の友人が一人としてなく、ただ懸命に家族のために働いていたように思う。街育ちの僕がそんなことまで出来たとは、今思い出しても自分にも珍しい記憶だ。僕には、故郷の沖縄の恋しさ、懐かしさに胸を締めつけられたり、泣いたという記憶がない。大人たちに混じって、各々に与えられた配分地の家族の住む家を建てなければならないという、さし迫った事情の中で、父母を助けたい思いにかりたてられていたからだと思う。入植当時は、親兄弟を守るためには子供でも働かなくてはならない、誰もがそれを当たり前だと思っていた。

ユイマール

さて、家の骨組み材料は、自分らで準備しなければならなかった。毎日山の中に入り、筋の整った原木を切り倒し、これを担ぎ出して皮を剥がなければならなかった。木の皮を剥ぐ仕事はほとんど女たちと子供に与えられた。

その木の皮の樹液が目の中に入ると、目が赤くはれあがり、翌日には瞼がくっついて目を開くことさえ出来なかった。目を開くにはタオルを水に濡らし痛い目をこすり、こじ開けるようにして開けなければならなかった。痛くて苦い体験であった。

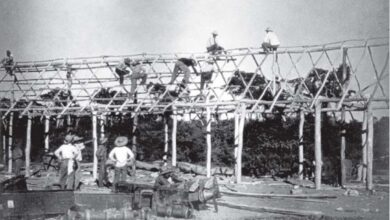

骨組みの材料を整え終わると共同作業(ユイマール)に取り掛かる。鳥かごのような家の骨組ができあがり、屋根作りはモータクー(ヤシの葉の一種)を切り出し、手渡し作業で家の形が出来上がっていく。ユイマールは約15~16人(男女合わせて)の隣近所の人たちが集まる。女たちは朝、昼、晩の食事作りだ。

夜の落成祝いのご馳走作りは、皆寄合ってひと苦労していたようだ。入植当時だから料理材料が少ないので知恵を振り絞り、色々と工夫をして沖縄料理に似たような物を作っていた。鶏肉、豚肉、マンジョーカ、青いパパイア、野菜等は、現地の先住民居住区へ行き買い集めていた。言葉も分からず、手真似足真似しながら何とか通じていたようだ。

「成せば成る何事も」とはまさにこう言う事だね、と笑いこけながら話していた。夕方になると、すでに作業は終わり、酒宴が始まっていた。ビールなどという物はなく、製糖工場で造る度の強いアルコールを買ってきて、適当に水で割って飲んでいた。