8月下旬、所用で訪問したウィーンでのこと。

オーストリア・ウィーンといえば、昔から伝統的に、ゲルマン系、スラブ系、マジャール系(モンゴル系ハンガリー人)、ラテン系の多彩な民族を集約する都市として栄え、今日も石油輸出国機構(OPEC)、国際原子力機関(IAEA)、国連ウィーン本部など国際的な主要機関が集まる大都市である。

ウィーンの旧市街地には元ハプスブルグ皇室御用達や世界の最高級品を扱う店が立ち並んでいるが、「あんなに高い物を買う人がいるのですね」と土産物の店主に聞くと、「アラブの大金持ち一族が顧客だからね。観光客相手は自分たちくらいのものだよ」と言う。

一夫多妻のアラブの金持ち夫は、妻の一人が高級ブランドの時計を買ったら、それと同等の高級品を他の妻や子供にまで平等に買い与えなければならないそうだ。

因みに土産屋の店主はハンガリー系移民だという。「いろいろあるけど、祖国よりはましだからね…」とつぶやいた。時期的に至る処が観光客で溢れている。土産屋はもとより、空港や観光地には、チェコやスロバキアの観光バス会社派遣の運転手、タクシー運転手、宿泊、飲食施設ではシリア、アフリカ、イタリア、スペイン系、ブラジル人、そして買い物好きの日本人客のために、日本の若者も免税売店で多数働いていた。

現在「難民受け入れ」はEUの深刻な問題であるが、低賃金重労働の分野は、圧倒的多数の外国人労働者が従事しているのは間違いない。

そのような町中で、会場移動の際に利用したタクシーの運転手から聞いた、忘れられない話がある。

魂が飛んでくる

厳しいウィーンの労働法に基づいて仕事を得るため、彼らはドイツ語や英語、交通法を必死で学び、接客のマナーなども心得ていなければならない。乗車したシリア、レバノン、アフリカのソマリア出身の運転手たちは一応に、ソツがなく礼儀正しかった。

彼らの出身国は全て悲惨極まりない内戦下にある。ソマリア出身の青年は、「国情はだいぶ落ち着いている」というが、1990年代以降、いまだに世界一危険な国と名指しされている。

最初に乗ったタクシーの運転手はソマリア青年であったが、ふと、「自分は今こうして恵まれた中で暮らしているが、時々、後部座席に殺された祖父母が乗っているような気配を感じるときがあります」と言った。

思わぬ言葉に驚いて、不躾ながら身を乗り出した。それはとても気になる事だった。滞在中に乗ったタクシーで、同様の話題をシリアやレバノンの運転手に聞いてみた。するとほとんど同じような返事が返ってきた。

「運転中に間近で親友の声を聞くことがあります。また、人混みの中で手を振る親戚の姿を見てハッと息を呑むことがあるのです。家に帰って思い当たる先に連絡すると、同じ時間に死んでいた、と知らされるのです。こんな事は、自分たちの仲間でもよく聞くことなんです。死んでも死にきれない魂が、自分のところに知らせに来るのです。やり切れません。残酷です…」

シリア人の運転手は感極まったように言葉を詰まらせた。戦時下の出口のない状況に思いを馳せて胸が詰まったのであろう。

しかし、まさかこのような話を、このウィーンで聞くとは思いもよらないことであった。そして、思えば遠い昔に、祖母や親戚から、たびたびこういう話を聞かされたことを思い出した。

幕末の吉田松陰の父は、空いっぱいに広がった松陰の顔を見上げた時、松陰の処刑を直感した。それはまさに松陰の首が落ちたときであった、と松下村塾の学芸員の方から聞かされた。

第2次世界大戦の最中には、戦死の報せを受ける前に子供や夫が玄関先に立っていて、「戻ってきたよ」という声を聞いた、という話を互いが泣きながら話した、ということも聞いた。

今では長い平和な時代を生きることによって、「魂が飛んで訪ねてくる」といった感覚をすっかり忘れてしまっていたことに、改めて気付かされたのであった。

「テレパシー」というギリシャ語源の言葉がある。テレは「遠くに伝える」、パシーは「感情、魂」という意味を含む。

テレフォンは「遠くに声を伝える=電話」、エンパシーは「魂を入れる=共感、同情」となる。ということは、ギリシャの時代から魂はヒトの体を離れて遠いところに居る人を訪ねたという事実から生まれた言葉であろうか。

中国の古典にも、恋人と別れた娘があまりの辛さに等々病に伏せ、死ぬ間際に両親に身体を残して、魂は恋人の元に飛んで行ったという話や、沖縄にも似たような伝説をたくさん聞いた思い出がある。

「ススト」という病

ススト(Susto)はポルトガル語でも、スペイン語でも「驚き、恐怖、魂の痛み」を意味する。

この病については医療人類学者、アーサー・ルーベル、カール・オニールなどが研究書でその問題を再検討した。ルーベルなどによると、ラテン諸国で起きる民俗疾病の一つとされるが、エジプトや、沖縄、奄美大島などの南西諸島などでも見られるという。

人間の魂は身体の中にぴったりとついていれば健康であるが、何か強烈な衝撃、恐怖、哀しみを受けるときに魂が身体から離れ、遺された身体は重病になるか、死ぬ。夢を見ている時も起こる。

古くは、川、海、山や森などで遭難し、発見された後に病気になった人の治療のために、医療者が魂を落とした場所に出かけて身体に戻す儀礼をした。また世界的に、くしゃみをすると魂が身体から離れてしまうので、それを守るための呪文に似た言葉があるということも、一般的によく聞く話である。

最近の最速・最高位から落下するジェットコースターに乗ると魂が離れる、という話題がオカルトマニアや怖いもの好きの間で話題になったことがあるし、昔から、特に幼児には寝る前に恐ろしい話を聞かせてはいけない、ともいう。これらは人間の心身を守る、昔からの智慧に基づいた言い伝えであろう。

研究者の調査によると、スストになる率は男性より女性の方に多いといわれるが、それは、女性は結婚すれば夫や夫の両親、その兄弟との関係に配慮しつつ生活し、家事労働に従事しなければならない。そのなかで、出産と産後の極度なストレスを受けたと感じる母親の魂は「病気(個人的に体験する)」になり、自分の役割が十分に果たせないという思いは「患者(身体の上に現れる個別の状況)」として治療を受けても一向に回復しない。

これは更年期障害、家庭内暴力、組織内での悪質ないじめなどによる心神喪失の状態、事故や事件に巻き込まれる等、そしてその最たる例が戦時下での人間のストレスによると言われている。

ススト患者を診る地域では伝統医療として、治療者がまず初めに為すことは、目の前の病人に起こった魂への衝撃を聞き出すことであるというが、最近の治療においても、問診において同様のことを聞き出すことに重点を置いているという。

医療費削減のために在宅医療が奨励される傾向があるが、経済状態、家族構成、家族内の人間関係、年齢や職業、生活のリズム、病人の状態などが重視されなければならない。さもなければ、看る方も看られる方も共に原因不明の病気になり、魂の抜け殻のようになるだけであろう。

日頃、尊敬する医師が常に次のように語っていた。

「医学が踏み込める領域は僅か二割程度だと私は思います。病人になった患者の患部の対処療法ぐらいのことしかできません。世の中にはどんな病気があるか知れず、人を病気にさせる魂の存在については未知です。何も分かっちゃいないのです」

救急救命医が語る魂と肉体

医学に専門の医師が謙虚に医療の限界や魂と肉体の行方について語った著書とインタヴューがある。それは矢作直樹という東大医学部救急医学教授、同大病院救急部・集中治療センター部長である。現役の医者が語る『人は死なない』『魂と肉体のゆくえ』は、人間の魂や、死後人間は何処に行くかについて大変興味深く読んだ。

その著書やインタヴューから、矢作医師の語る「魂と身体」について引用して紹介したい。

矢作医師は自らが二度の生死をさまよう事故から生還した。

医師なのに何故霊とか魂ということを語るかと問われ、「人間の身体は見える部分と見えない部分が重なっているので、当然全体的に見ないと理解できない部分が出てくる。救急救命センターには生と死の境にいるいろんな人が、見えないエネルギー体に依る災いの影響を受けて運び込まれてくる」

「病気というのは気付きをあたえるもの。西洋医学のように闘うというものではない。けがを治すという言い方はよいかもしれないが、慢性疾患や精神疾患などの治療を西洋医学だけで直すというと限界があると思う。人は病気やけがで死ぬのではなく、寿命で死ぬと思う。常識的に言ってどうしてこうなるまで病気を放っておいたかと思うが、その人にとっては、この人生での寿命であったと考える」

「魂の存在を感じるのはどんな時かというと、理屈ではなく、感覚である。末期癌などで亡くなる直前の患者がハッとして驚いた顔をする。それがお迎え現象と言われるもの。患者さんの苦しそうな顔が急にきれいな、緩んだような表情になる。それはお迎えに来られた人とお話でもされているのではないかと思う」

亡くなった人の霊にいつも見守られている

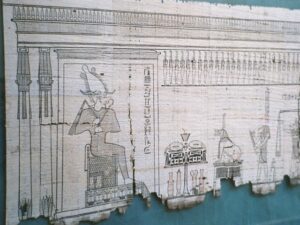

![ダンテの『神曲』。地獄の最下層から旅をし、煉獄、天国へと昇ってゆく物語をドレが描いた挿画(Gustave Dore[Public domain], via Wikimedia Commons)](https://www.nikkeyshimbun.jp/wp-content/uploads/2018/09/Paradiso_Canto_31-270x300.jpg)

「昔と違って、日本社会は核家族化し、人の死に立ち会う機会が少なくなった。病院にくると「死なない」と思う家族が結構いる。医療は決して万能ではない。むしろ不確実なことだらけだ。分からないことだらけである。逆に言うと、分からないので一生懸命やる。人間の力は微々たるもの」

「医療は、人の寿命を全うすることをお手伝いすること。できることに限りはあるが、お手伝いしているだけ。科学は一つの方便。現象のメカニズムは説明するが、なぜ宇宙があるのか、という根源的な問いには答えない。物理法則では説明がつかない力があることに衝撃を受ける。この世界は神秘に満ち、人が知りうる部分はわずかである。日本は明治時代に古来の思想を捨ててしまった。人は摂理によって生かされており、肉体は滅んでも霊魂は永遠である。亡くなった人の霊に、いつも自分は見守られている。そのように考えれば、生きている限りは感謝の気持ちを持って生きられ、死に直面してもあわてずに済むのではないか」

日本の盆踊りで輪になるのは、先祖を交えて踊るという古来からの言い伝えによるといわれ、花笠踊りでは笠を目深く冠って顔を隠す。それは、隣で踊る先祖への配慮であり、その霊と共に、いつまでも同じように踊る事だと教わった。

戦時下の故郷を離れて、外国で必死に生きている移民労働者たちが語ってくれたことは、久しく忘れていた大切なことを思い出させてくれた。おそらく世界中の人間は「人は死んでもここにある。傍にいる。昔の人が言っていたように、身近で見守ってくれている」という共通した概念を奥底に抱いているのではないだろうか。それが互いに遠く離れていても、信頼し合い、安心のきずなを強くしているものではないかと考えさせられた旅であった。

【参考文献】

◎矢作直樹著『人は死なない―ある臨床医による摂理と霊性をめぐる思索』バジリコ、2011年

◎『魂と肉体のゆくえ 与えられた命を生きる』きずな出版、2013年