南米産業開発青年隊55周年=夢の新天地を求めて=(上)=始まりは神代組から=青年の勢いで渡伯決定

今年55周年を迎えた南米産業開発青年隊(以下、青年隊)は、農業の研修を受けながらも機械や土木技術者としての訓練も受けた独特の制度として知られる。1956年に渡伯した「神代組」から始まり全部で326人が渡った。そのうち、160人には会報を送っており、現在でも連絡が取れる。新天地を求めて南米大陸を目指した〃青年〃たちの、その後の半世紀を追ってみた(児島阿佐美記者)。

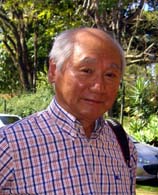

「君達が成功しないと後輩が続かない。自分の務めで事業の進退が決まるという気負いがあった」と第一次の塘陽一郎さん(78、佐賀)=ウムアラーマ市=は渡伯前にのしかかった重責を振り返る。「特攻隊の如く」と、その時の気持ちを強調した。

青年隊第1次17人がサントスに到着したのは1956年6月のことだった。ウムアラーマの訓練所ができる前に渡伯した第1次、2次隊は通称「神代組」と呼ばれている。コチア青年の移住枠を借りての渡伯であり、肝心の受け入れ機関であるサンパウロ農業拓殖協同組合中央会(以下、農拓協)は渡伯後の57年に創立されるという状態だった。

農家の二男、佐々木興さん(74、富山)は「俺は頭も悪いし、日本におってもしょうがないわ」と青年らしい勢いで南米行きを志願した。養う家族のない身軽さと、見通しのない祖国の状況が後押しした。当時、永住や将来の生活に何の不安もなかった。

「先見の明のあった母から『狭い日本にいないで、ブラジルにでもいけ』と促された」と語るのは農家の三男坊、塘さんだ。海外移住者が帰国しては新天地での成功談で若者の夢をかき立てた当時、「未知の世界に挑戦したい」と入隊を決めた。

第一次隊が中心となって、パラナ州ウムアラーマ市北にあるセーラ・ドス・ドウラードスのイヴァイー川のほとり、400アルケールの土地に訓練所となった拠点が作られた。インディオも居住していたという原始林を切り開き、3カ月ほどで宿泊所を建設した。

第一次隊の多くは、同地で土地開発を行う「コブリンコ」の下請けとして道路造成や測量にあたった。「一日中斧で山切りをした。大木を倒すのは1日がかり、手はひび割れだらけになった」と佐々木さんは開拓生活の幕開けを思い出す。

椰子の木で作った隙間だらけの粗末な家で共同生活を営んだ。日持ちがする干し肉、鰯の塩漬けやバカリャウに、パルミットやカッピンと呼ばれる雑草が野菜代わりだった。「時々鹿や猿、トカゲを捕まえて食べた。でもまともな野菜がなくて全員黄疸にかかった」と振り返る。

一方、塘さんは「日本では機械工学を専門に勉強した。ずっと機械の修理に携わり、今までそれでやってきた」と語る。

それぞれ適正に応じて仕事が割り当てられ、一部がコブリンコで働き、残りの隊員を養う経済的基盤を築いた時期もあった。「こんなわけだから、皆家族みたいなもんだよ」と笑う。青年隊員同士の絆が強い背景がここにある。

第1次隊は、のちの世代が共同生活を営んだ訓練所の建設、コーヒー栽培や飛行場建設等様々な事業にあたり、計4年間もの歳月を共にした。

「先が見えない生活でひどい目にもあったけど、帰るのは面子に欠けるとがんばった」。佐々木さんはのちにリオの造船場、ミナスの三菱重工を経て、現在はモジ市で家族と余生を送る。

「日本に帰っても、こっちにいた分だけ遅れを取る。人の下で働くつもりはない」と塘さんはプライド高く語り、「11年前に一度帰国したが、『こんな狭い国におらんでよかった』と思った」と大らかに笑った。 (つづく)