第5回世界のウチナーンチュ大会=子孫と沖縄結ぶ「万国津梁」=母県と県人会の関係探る

-

最終回=100年後に価値が出る=各県人会で取り組みを

ニッケイ新聞 2011年12月27日付け 祖先シンポの中で、ブラジル沖縄県人会の与那嶺真次会長も、当地独自の取り組みを熱く講演した。位牌をどうするかは子孫にとって重要な問題と考え、長男が受け継ぐ伝統

-

第21回=国境を超える芸能の力=民族的〝武器〟としての歌

ニッケイ新聞 2011年12月24日付け 西銘知事がアトランタの県人から歓迎され、一緒にカチャーシーを踊り、芸能という〃儀式〃を通して喜びを共有することから大会が始まったことを第17回で説明した。こ

-

第20回=二つの顔が盛衰する歴史=文芸復興運動に集約か

ニッケイ新聞 2011年12月23日付け 沖縄県人は「琉球ナショナリズム」という〃龍〃を心の中に抱えている。それが対日本政府であれ、対米国占領軍であれ、沖縄を支配する覇権に対して抵抗するときに、これ

-

第19回=「沖縄」と「琉球」の違い=歴史的な二重構造とは

ニッケイ新聞 2011年12月22日付け 大会のあるシンポで北米子孫が、「私は〃沖縄〃というヤマト(本土)がつけた呼び名は好かない。伝統的なウチナーという呼称を使いたい」と発言したのを聞き考え込んだ

-

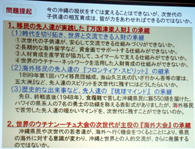

第18回=失業した若者を海外へ=100億円基金で多言語人育成

ニッケイ新聞 2011年12月21日付け 「全国テストの沖縄の結果は全国最低、若年失業者は全国最高。笑えない数字です。我々はこの状況を移民の先人に学び、逆転の発想で乗り越えなくてはならない。若者を海

-

第17回 =挙県体制とメディア連携=大会誕生の経緯を探る

ニッケイ新聞 2011年12月20日付け 大会誕生の内幕には諸説あるが、84年から琉球新報が世界のウチナーンチュを紹介する500回もの長大な連載をしたのが契機だったようだ。 さらに沖縄テレビでは前

-

第16回=ペリー来航が歴史の分岐点=琉球独立図った米国政府

ニッケイ新聞 2011年12月17日付け 沖縄県の近代史をめくると、その最初には「ペリー来航」が記されているが、実は、本土の歴史とは少々違う。 通常は1854年に7隻の軍艦を引き連れて横浜沖に迫り

-

第15回=逆遠隔地ナショナリズム=海外に学べとの掛け声

ニッケイ新聞 2011年12月16日付け 前節で見てきたように沖縄県では方々で「海外には〃明治の沖縄〃が残っている」との言葉を聞いた。海外県系人がウチナー意識を継承している姿をみて、母県側の市民は自

-

第14回=母県が失った何か南米に=〝明治の沖縄〟と肝心

ニッケイ新聞 2011年12月15日付け 父が臣道聯盟員だった保久原淳次さん、父が勝ち組だった玉木さんは、親を通して〃明治の沖縄〃を引き継いでいる。二人に共通するのは、国や郷土を愛する想いが親に強か

-

第13回=ご真影踏まず〃島送り〃=故郷でやり直した戦勝帰国者

ニッケイ新聞 2011年12月14日付け 「日本が勝っていると信じて、父は終戦後の1954年、20歳だった私を連れて沖縄に帰ってきました」。那覇市内の青年会館で10月15日晩、ブラジル沖縄協会と沖縄