日本文化を踊ろう!=―ブラジルに生きる郷土芸能

-

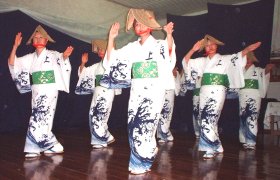

日本文化を踊ろう!=―ブラジルに生きる郷土芸能―=第9回・最終回=レプレーザ文協=子供に人気の阿波踊り=危機超えヨサコイに挑戦

8月27日(水) 「踊る阿呆に 見る阿呆 同じ阿呆なら 踊らにゃそんそん」――。徳島名物「阿波踊り」といえば、毎度お馴染みのこの名文句。ソコーロ区エウクリデス・ダ・クーニャ街のレプレーザ文化体育協会

-

日本文化を踊ろう!=―ブラジルに生きる郷土芸能―=第8回=花笠踊り山形県人会=婦人ら手製の花笠踊り=三世まで和気あいあい

8月26日(火) 秋の山寺 紅葉も見頃 私しゃ年頃 紅もさす――。ブラジル山形県人会(リベルダーデ区リベルダーデ通り四八六)では毎週水曜日午後二時から同四時まで、同会館で花笠踊りなどの練習に励んでい

-

日本文化を踊ろう!=―ブラジルに生きる郷土芸能―=第7回=佐渡おけさ正調佐渡おけさでは、質の高い踊りを披露

8月23日(土) メトロのヴィラ・マチウデ駅から、田畑弘美さん(五〇)に案内されて辿り着いたヴィラ・マチウデ日伯文体協会(同区アントニオ・ジュヴェナウ街四四一)。ここでは毎週月曜日午後一時から、日本

-

日本文化を踊ろう!=―ブラジルに生きる郷土芸能―=第 6回=鳥取県人会 華やかさ魅力 傘踊り=一度踊れば病み付きに

8月22日(金) 「ここにいる人たちは、踊りが上手いからではなく、楽しいから来ているんですよ」――。ブラジル鳥取県人会館(サウーデ区ドナ・セザーリア・ファグンデス街三二三)で毎週金曜日正午から午後三

-

日本文化を踊ろう!=―ブラジルに生きる郷土芸能―=第5回=どじょう掬い島根県人会=銭太鼓に青年奮起=練習はマイペースのブラジル流

8月21日(木) ミランドーポリス区ローザス街八六、ブラジル島根県人会で毎週金曜日午後十時すぎ、「アラエッサッサー」の掛け声とともに、ジャンジャンと小銭を撒き散らしたような音が響く。空き巣泥棒が重い

-

日本文化を踊ろう!=―ブラジルに生きる郷土芸能―=第4回=広島県人会=神楽舞への情熱衰えず=高齢化も女性の活躍目立つ

8月20日(水) 広島県北部の神楽舞は約八百五十年前、島根県石見地方から伝わったとされる。当時、島根と広島の県境に位置する広島県山県郡にあった「たたら製鉄所」で、石見の職人らが地元の若者に教えたのが

-

日本文化を踊ろう!=―ブラジルに生きる郷土芸能―=第3回=アルモニア学園=川筋太鼓の魅力=人種、世代を問わず

8月16日(土) 練習では、10代の若者パワーが炸裂 サンベルナルド・ド・カンポ市ルージ・ラモス区カミーニョ・ド・マール通り二七〇九、コレージオ・アルモニアでは昨冬、JICAシニアボランティアの小田

-

日本文化を踊ろう!=―ブラジルに生きる郷土芸能―=第2回=リベイロン・ピーレス=皿踊りからヨサコイまで=本番さながら気迫の練習

8月15日(金) 「こんばんはー!」「お願いしまーす!」。毎週土曜日午後六時半、リベイロン・ピーレス日伯文協会館(リベイロン・ピーレス市セントロ区プリメイロ・デマイオ街五六、村木アントニオ会長)では

-

日本文化を踊ろう!=―ブラジルに生きる郷土芸能―=第1回=世界に広がる国祭り太鼓=三、四世が沖縄の心で叩く

8月14日(木) 今年は日本移民九十五周年の節目の年。一世紀近くの日系コロニア史を振り返ると、苦難を強いられた体験と同時に、生活に潤いを与えてくれた各地の郷土芸能が思い出される。先人たちは歌や踊りを